スタジオジブリが制作したアニメーション映画『火垂(ほた)るの墓』がNetflixで2025年7月15日から配信開始。2020年から海外のNetflixではスタジオジブリ作品が配信されていますが、日本では初。海外では配信されるや否や、初めて観る人たちから「名作」との声が。

筆者は正直に言えば「名作なのは分かっているけれど、観ると切なくなるから」避けていたところがありました……。今回この記事を執筆するにあたって作品を視聴しようとしても、観るのが怖い。

でも思い切って野坂昭如の原作小説を読み、舞台になった兵庫県の場所をめぐる中で、だんだん『火垂るの墓』に向き合う覚悟ができてきました。改めて“ちゃんと”観ると、子どもや人のみずみずしく残酷な生き様が映し出された、とてつもない作品でした。ぜひこの機会に、『火垂るの墓』をあなたにもぜひもう一度観てほしいです。

目次

『火垂るの墓』とは? 原作は野坂昭如の小説

『火垂るの墓』はスタジオジブリ・高畑勲監督による1988年の日本のアニメーション映画。

原作は野坂昭如(のさか・あきゆき)による小説で、昭和42年『オール讀物』10月号に掲載、43年に第58回直木賞を受賞。大佛次郎、海音寺潮五郎はじめ、ほとんどの選者が一致して推したとのことです。

小説は読点が多く、大阪の船場(せんば)言葉に近い独特の語り口が特徴。40ページ前後と短く、感情描写よりも事実の描写が主なものの、主人公・清太(せいた)と妹・節子(せつこ)の味わう辛さがグッと迫ってくる作品です。

『火垂るの墓』のあらすじ

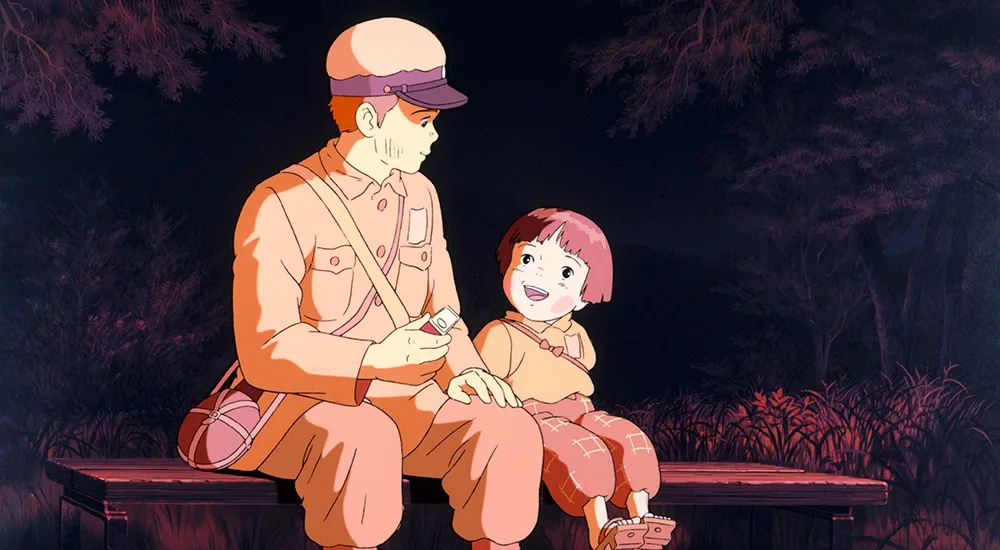

昭和20年9月21日に旧国鉄・三宮駅の構内で、14歳の少年・清太は息を引き取る。遺体を確認した駅員は、清太が持っていたドロップ缶を草むらに投げ出す。缶の中には、4歳で亡くなった妹・節子の遺骨が入っていた。ドロップ缶から蛍が飛び、霊になった清太と節子が再び出会い、これまでを振り返る。

太平洋戦争の最中、海軍将校である清太の父は、呉鎮守府に配属して不在。神戸・御影(みかげ)の実家に母と妹・節子といるとき、アメリカ軍による空襲の警報がなり響く。とっさに節子をおぶって逃げた清太は母と離れ離れに。

後に母が空襲で大けがを負ったと知るが、病院にかけつけた後、すぐに亡くなってしまう。身寄りのない清太と節子は、西宮に住む遠縁のおばの家で肩身の狭い思いをしながら、慎ましくも楽しみを見つけながら暮らしていくが……。

野坂昭如の、妹への贖罪の念が生んだ『火垂るの墓』

『火垂るの墓』原作者の野坂昭如も神戸で中学3年生のころ空襲に遭い、6月5日に焼け出され、西宮・満池谷(まんちだに)の遠縁の家に預けられたそうです。

そのとき1歳4カ月の妹の世話をするも、親代わりをすることはできず妹は亡くなってしまった。「僕は(清太のように)あんなに優しくはなかった」と野坂は語り、後に『火垂るの墓』は妹への贖罪の気持ちが書かせたのかもしれない、と振り返っています(野坂昭如「火垂るの墓」(新潮文庫刊『火垂るの墓・アメリカひじき』所収))。

『火垂るの墓』は「心中もの」。美化される戦争への違和感

1988年に『火垂るの墓』はスタジオジブリと新潮社によりアニメ映画化。鈴木敏夫プロデューサーとの話のなかで原作として名前が挙がったそうで、高畑勲(いさお)監督は『火垂るの墓』に「心中(しんじゅう)もの」の構造を見いだし、アニメーションで表現する意欲が湧いたそうです。

「心中もの」とは、古くは江戸時代・近松門左衛門による『曽根崎心中』のように、男女の心中・情死を描いた作品のこと。

『火垂るの墓』は冒頭数秒で「昭和20年9月21日夜、ぼくは死んだ」という清太のナレーションで始まります。観る人は初めに清太たちの死が予告されてから観るわけです。清太と節子の霊は赤色で描かれ、何度か過去の描写を眺めているように描写されます。

高畑監督は制作が始まったころ、突然「これは映画になりません。清太と節子は死ぬはずがないのです」と言い出したそう。作中でも、西宮のおばなどが言及しますが、清太には東京にも親戚がいる(住所は分からないものの)。

必死にすがれば、生きようと思えば生きられたかもしれない。ただ清太は西宮・満池谷のニテコ池にある横穴で節子と二人で暮らす道を選びます。

節子をあやすために歌を歌っていたら、おばに「そんなに命惜しいねんやったら、横穴で住んどったらええのに」と嫌味を言われたことで実際に清太は実行に移してしまう。

昔も今も、家もなく14歳と4歳の子どもだけで暮らせるわけがありません。確かにこの選択は「心中」とも捉えられます。

参考:『週刊現代』(現代ビジネス)「清太の破滅は「自己責任」だったのか…『火垂るの墓』で高畑勲監督が本当に伝えたかったこと」

西宮のおばさんは悪なのか

『火垂るの墓』の西宮のおばさんは、最初こそ優しげな振る舞いも見えますが、清太の母の死や清太の父と連絡が取れなくなったことを知ってから、だんだんと嫌味が増えていきます。

冒頭で御影の家の庭に埋めた食料を石屋→住吉→芦屋→夙川と四つの川をわたって持って帰った清太(距離にして約10キロメートル)のお米を、自分の娘や書生に優先して与える。「お母ちゃんのおべべいやや!」と泣きすがる節子を振り切って、亡き母の着物をお米にかえる。

行く学校が焼かれたのに清太に「学校に行かないの」と言う。「お国のために働いている人と、家でぶらぶらしている人となんで同じ扱いになるの」と清太に自炊を促す。

「主人公たる資格のない」清太だからこそ「空気」の恐ろしさが際立つ

清太たちと西宮のおばさんは親戚とはいえ、だいぶ遠縁だったようです。戦時下で、自分の子どもや働いている書生を優先するのは仕方がないかもしれません。筆者自身、大人になり、親になって西宮のおばさんの言動も理解できなくはないかも……と思う部分もあります。

ただ高畑監督は「清太はもっと耐え忍ぶべき、あの程度の嫌味は戦時中当たり前だった」という人もいて当然、としながらも「清太たちが言うことを聞くべきだ、という論調が強くなったらいよいよ戦時中と変わらない。それを警戒すべき」と言っています。

「あのおばさんのような人間にすぐになっちゃうんじゃないかと。見た人はそこで怯えてほしい。自分が今は善になっているかもしれないけど、戦争になったら変わるかもしれない」とも高畑監督は語ります。

孤立しないでやろうとしたら、当時は隣組(となりぐみ)に入らねばなりませんでした。集団主義の中で同調していかないといけない。山本七平の『「空気」の研究』(文春文庫)を読んでも、当時も今も「空気を読むべき」という風潮が日本には強くある。それは隣組の成り立ちからしても、政治主導であえてなされたものがあったわけです。

だから、おばさんの清太たちへの振る舞いも当時の「常識」からいえば変なものではなかったかもしれない。おばさんや、食糧を売ってくれる農家のおじさんの発言などを見るに、むしろ清太の言動のほうが不自然だったように思えます。

『火垂るの墓』の高畑勲監督は『映画を作りながら考えたこと 「ホルス」から「ゴーシュ」まで』(文春ジブリ文庫)のなかで、「『火垂るの墓』でふたたび主人公たる資格のない“清太”という少年を取り扱うことになります」と『母をもとめて三千里』の主人公マルコになぞらえています。

清太が行動して、戦争が終わるわけでもない。おばさんをぎゃふんといわせることもない。ただ節子を幸せにしたい。でもそれは、簡単にかなうものではないことが淡々と描かれています。

※隣組……第二次世界大戦中に国民統制のためにつくられた組織。大政翼賛会の傘下としてつくられた。隣近所の10戸ほどで構成され、防災訓練や物資の支給などを行った。現在も町内会などで名残として残っているものもある。

節子が愛おしくなるほど、どんどんつらくなる『火垂るの墓』

戦時中、みんなが「お国のために」であったわけでもなく(言わざるを得なかったにしろ)、さらには「愛する家族のために死ぬ」なんて論調はなかった、と高畑監督は語っています。

戦時中であっても、人の暮らしは変わらずあった。つらいばかりでもない、喜怒哀楽があった。高畑監督が言うように「人間は悲惨だけじゃ生きられない。喜びも必要。子どもはそれを見つける天才」なのです。

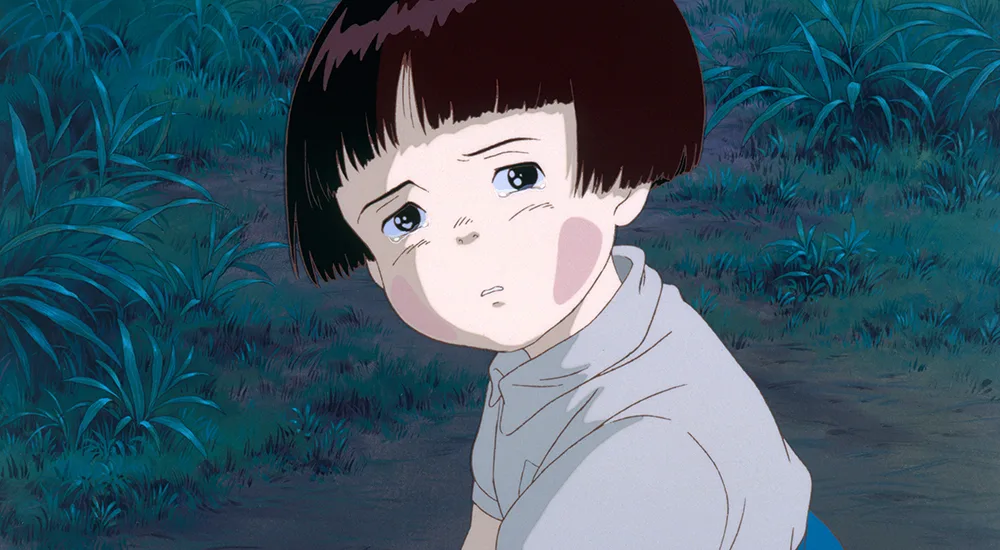

今回『火垂るの墓』を久しぶりに観て、覚悟はしていましたが開始数分、節子の霊が清太の亡きがらに心配そうにかけよろうとするシーンで泣いてしまいました。そこからは涙が止まらず、正直つらかったです。ときどき目を逸らしたくなったけれど、逸らさずに最後まで観ました。

改めて観た『火垂るの墓』で印象的だったのは細やかな描写。冒頭の焼夷弾が降ってくるシーンでも、逃げ惑う猫や波紋が浮かぶ水面を映すのは日常の延長に戦争があるのを暗示するかのようでした。

野坂昭如と徹底したロケハンをし、当時の風俗を反映したという美術(節子の持つサクマ式ドロップスやマーマ人形の描写はアニメーションならではのもの)。高畑監督は焼夷弾一つとっても、構造を細かく調べて火がつくタイミングを考えたり、自衛隊に実際に聞いたりとリアリティをもって描いています。

『火垂るの墓』で印象的なのは何といっても節子の存在でしょう。

最初の避難警報が出たときの節子はなんだか少し楽しそう。でも、いざ焼夷(しょうい)弾が降ってきたら、“ちゃんと”怯えます。台風や地震の避難を小さい頃少し楽しく思ってしまうような延長線だったのか。

節子の愛らしく膨らんだほっぺた。缶からドロップがまだ出ないか目をつぶって確かめるしぐさ、「うち、お金持ってるねん」とがま口から取り出したおはじきやお手玉。

笑顔、泣き顔、声……節子が愛しくなればなるほど、悲しさが際立つ。

節子のために盗みをはたらいたのがばれてボコボコに殴られる清太を心配そうに待つ節子。

今もし戦争になったら、どうなるんだろう。「防空壕暑くていやや」そりゃあそうだよね、と自分の子のように節子のことを考えてしまいます。

日常の中の戦争、戦争の中の日常があって、そして圧倒的な非日常=異常としての戦争を急に見せつけられる。さっきまで談笑していた母親が、次の日には亡くなり、事務的に遺体が焼かれてしまう。庶民に、それも子どもにこんな理不尽を解決する力はないわけです。

清太と節子が、確かに生きた足跡

昔から観ていてしんどいのは、清太と節子の横穴の「家」をよその子がバカにして荒らしていくシーンです。「この子たちのせいいっぱいの暮らしを馬鹿にするな」という怒りと、なんともいえないやるせなさが去来します。

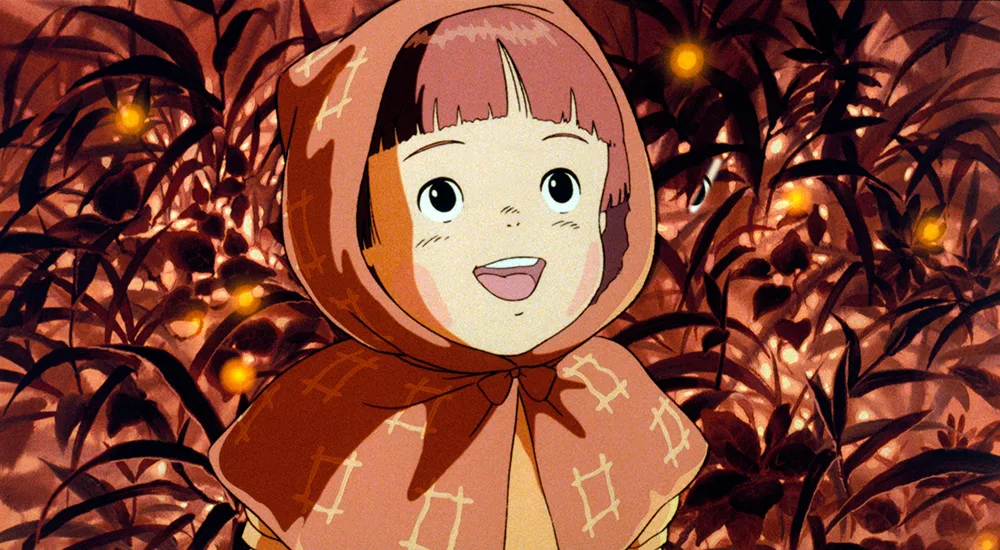

スタジオジブリが制作したアニメーション映画『火垂るの墓』では「サクマ式ドロップス」のドロップ飴と蛍が幸せの象徴で、精神安定剤でした。ドロップがなくなっていくと二人の窮状もひどくなっていく。ドロップの数が命の数ともとれてしまう。

蛍もまた命の象徴として描かれます。清太と節子は横穴につけた蚊帳(かや)に蛍を集め、夜の明かりにします。最初は楽しかった生活も、どんどんひもじくつらいものになるうち、蛍の死体が増えていく。

上空に飛ぶ戦闘機を見て「あれ特攻やで」「蛍みたいやね」と二人がやり取りしますが、まさに蛍は命の象徴。

「なんで蛍すぐ死んでしまうん?」と節子が泣いて蛍の墓をつくるときには、もう節子は自分の母が亡くなったことを知っている。節子に母の生存という希望を与えていたかった清太はその事実を知って崩れ落ちます。

横穴の生活で、箸をちゃんと持てるようになってお裁縫もできるようになった節子。空襲警報の間に泥棒を働き、なんとか飢えをしのごうとする清太を待ちます。

栄養失調で行った病院の帰り、「うちなんもいらん、うちにおって兄ちゃん。行かんといて」と抱きかかえられながら言う節子に「もうどこへも行かん。ずっとずっと兄ちゃん節子のそばにおる」と清太が返すシーンは、まさに「心中もの」でしょう。

まとめ

『君が戦争を欲しないならば』(岩波ブックレット)その他の著作・発言を見ても、高畑勲監督は『火垂るの墓』を「反戦映画」としてはつくっていない、しかしそういう反応をされて違和感を覚えた……としています。戦争に賛成する人でも「子どもたちにしんどい思いをさせろ」とは言わない。むしろ「悲惨さ」だけを描けば、積極的な軍備増強を肯定する理由に使われかねないと。

『火垂るの墓』に映し出されたのは、14歳の少年と4歳の女の子が理不尽な戦争の中で必死に生きようとした、その葛藤でした。笑顔もあれば、むごい結末もある。

『火垂るの墓』ほど、観た後に「日常を大切にしよう」と、幼い子や家族を大切に思う気持ちが湧く映画もないように思えます。筆者は改めて『火垂るの墓』を観て家族との生活や仕事の目的、スタイルを改めて見つめ直しました。

Netflixで国内配信されるこの機会に、一度ぜひ『火垂るの墓』を見直してみてはいかがでしょうか。

Netflixを楽しむなら「eo光シンプルプラン 10ギガコース Netflixパック」がおすすめ!こちらはeoアプリ登録者限定で、eo光シンプルプラン 10ギガコースとNetflixのスタンダードプランのセットが最大6カ月間 0円/月でご利用いただけるプランです。

リビングを映画館に!Netflixの4K対応作品を大迫力の4Kテレビで楽しもう

eoの定額4Kテレビならお手軽に「SONY 4Kブラビア」をご利用いただけます。

各種保証・保険がついてサポートも充実。高価な4Kテレビをお手軽に楽しみましょう!

※上記掲載の情報は、取材当時のものです。掲載日以降に内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。